5月5日は端午の節句。この日に食べるものと言ったら、柏餅ですね。一体どうして、柏餅を食べるようになったのでしょうか?

今回は、柏餅についての豆知識をピックアップして、見ていきたいと思います。

こどもの日に柏餅を食べる意味・由来

柏餅は、日本で生まれたお菓子です。(ここでは詳しく説明しませんが、ちまきは中国から伝えられたものです。)名前の通り、使われている葉っぱの種類は柏で、あんこ入りのお餅をくるりと巻いたお菓子ですね。

実は、柏の木の葉っぱは、新しい芽がでて育っていくまで、ずっと古い葉っぱが落ちないで、残っているという特徴があるんです。

これを、新しい芽=こども、古い葉=親、と見なし、子どもが産まれ、立派に育つまでは、親は亡くならない、つまり、その家庭の 家系が途絶えない という縁起担ぎとなって、柏の葉っぱで包んだ柏餅を食べるようになりました。

柏の葉っぱは 子孫繁栄の象徴 なんですね。なるほど、そう考えると、端午の節句にはぴったりの食べ物ですね。

柏餅は江戸時代に入ってから、端午の節句には必ず食べられるようになり、東日本を中心に広まりました。柏の木が西日本にはあまりなかったことがあり、現在でも関東では、ちまきより柏餅が主流となっています。

柏餅の葉っぱについて

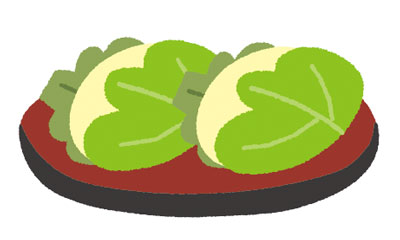

柏餅の葉っぱを巻いている理由

- 縁起かつぎ

上でご説明したように、子どもが産まれて立派に育つという、 子孫繁栄 の縁起をかついで、柏餅に巻かれています。これが一番の理由と言えるでしょう。 - 香りづけ

柏餅を食べるときに葉っぱをめくると、柏の葉っぱのよい香りがふわっとしますね。柏餅ならではの香りづけに一役かっています。 - 乾燥防止

外側に葉っぱを巻くことで、中のお餅を乾燥から防ぐことができます。 - 抗菌作用

柏の葉にはオイゲノールという抗菌作用が含まれています。菌から守り、傷みにくくしてくれます。桜餅や鱒寿司など、抗菌作用のある葉っぱが使われているのと同じですね。

柏餅の葉っぱは食べる?

柏餅を食べるときに、葉っぱも一緒に食べるのかな?と疑問に思ったことはありませんか?桜餅を食べるときと同様に、悩みますよね。

基本的に、 柏餅の葉っぱは食べません 。はがして食べてくださいね。一緒に食べるように処理をしていないため、固いし味も美味しくないです。

また、多くが中国などからの輸入ですので、食べない方が安心ですね。もし他の人が食べていても、気にせず残して大丈夫です。

(桜餅の葉っぱは食べるのか?についてはこちらの記事を参考にしてくださいね。 → 2種類の桜餅の作り方とカロリーは?桜餅の葉っぱは食べる?)

最後に

こどもの日に何気なく食べていた柏餅ですが、柏の葉っぱにも、子孫繁栄の願いなど、深い意味があったんですね。知れば知るほど、日本が好きになりますね!

今年の5月5日に柏餅を食べるときは、ぜひその由来を思い出してください。お子さんにも教えてあげるといいですね。日本の伝統行事である端午の節句を楽しくお祝いしてくださいね!